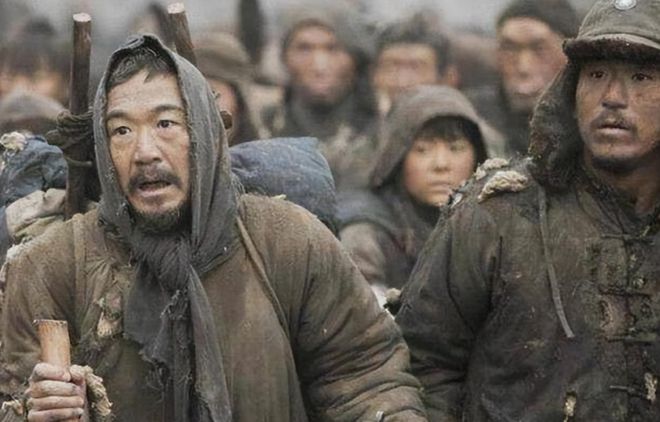

在古代饥荒时期,百姓的生存选择背后反映了多种原因。由于粮食短缺、生活艰难,百姓不得不面对生死存亡的严峻考验。他们可能选择迁徙至较为富饶的地区,或依赖政府的救助和慈善机构的援助。为了生存,他们也可能被迫采取一些极端措施,如盗粮、抢粮等。这些选择背后反映了社会制度的不完善、自然灾害的频发以及百姓的生存智慧与韧性。古代饥荒时期百姓的生存选择是多重因素交织的结果。

本文目录导读:

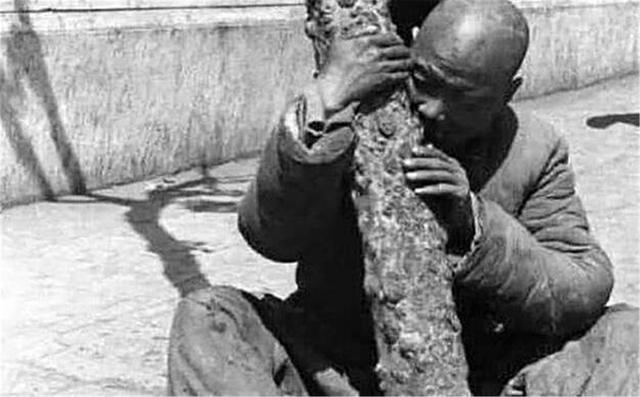

在古代社会,饥荒频繁发生,百姓生活时常面临极大的困境,在这样的背景下,人们为了生存,不得不采取各种极端的手段获取食物,即使在饥荒时期,河里的鱼虾等水生生物资源丰富,百姓却往往选择吃草根、啃树皮,而不轻易去捕捉河中的鱼虾,这其中包含了多种复杂的原因。

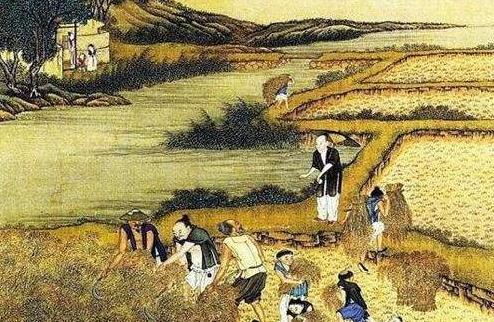

古代饥荒的背景

在古代社会,农业生产技术相对落后,气候、自然灾害等因素对农作物收成的影响极大,一旦遭遇灾荒,粮食产量锐减,饥荒便随之而来,饥荒带来的不仅仅是饥饿,更是社会动荡、民不聊生的局面,为了生存,百姓不得不寻找一切可食用的资源。

草根、树皮与鱼虾的获取难度

1、草根与树皮:在饥荒时期,草根和树皮是较为容易获取的资源,它们广泛分布,数量较多,采集相对容易,草根和树皮具有一定的营养价值,可以为身体提供基本的能量和营养。

2、鱼虾:虽然河里的鱼虾资源丰富,但捕捉鱼虾需要一定的技能和工具,在古代社会,大多数百姓缺乏捕鱼技能和使用捕鱼工具的条件,捕捉鱼虾并非易事。

食物选择与生存策略

1、生存优先:在饥荒时期,生存是首要目标,草根和树皮虽然营养价值不高,但至少可以维持生命,而捕捉鱼虾需要更多的时间和精力,且不一定能保证获取足够的数量。

2、饮食习惯:在长期的生活中,百姓形成了特定的饮食习惯和食物偏好,在饥荒时期,这种习惯和偏好会影响他们的食物选择。

3、社会文化因素:在古代社会,食物的选择也受到社会文化因素的影响,一些地区可能更注重礼仪和道德观念,对于捕捉鱼虾等自然资源可能存在一定的心理抵触。

饥荒时期的特殊背景

1、政治经济因素:在古代社会,政治经济因素也可能影响百姓的食物选择,政府可能对渔业资源有一定的管制,使得百姓不敢轻易捕捉鱼虾。

2、信息传播与认知偏差:在饥荒时期,信息传播不畅,人们可能无法充分了解河里的鱼虾资源情况,由于认知偏差,人们可能认为鱼虾数量有限,不足以维持生计。

综合分析

在古代饥荒时期,百姓选择吃草根、啃树皮而不去抓河里的鱼虾,是多方面因素共同作用的结果,草根和树皮相对容易获取,且具有一定的营养价值,捕捉鱼虾需要一定的技能和工具,大多数百姓缺乏这些条件,饮食习惯、社会文化因素、政治经济因素以及信息传播和认知偏差等也影响了百姓的食物选择。

在古代饥荒时期,百姓为了生存采取了各种手段获取食物,虽然河里的鱼虾资源丰富,但百姓选择吃草根、啃树皮而非捕捉鱼虾是多方面因素共同作用的结果,这一现象反映了古代社会百姓生存的困境和艰难的选择,也提醒我们关注历史、文化和社会因素对人们生存选择的影响。

在当今社会,虽然我们的生活水平不断提高,但我们应该铭记历史,珍惜粮食,关注弱势群体的生存问题,努力构建一个更加公平、和谐的社会。

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号